第1回のテーマ:過去30年間の人口推移が労働力と経済に与えた影響

この記事でわかること

- 日本の人口減少と少子高齢化がどのように進んできたのか

- 過去30年間における労働力人口の推移と労働時間の減少

- 非正規雇用の拡大が労働の質と生産性に与えた影響

- 労働力不足が企業経営や日本経済全体に及ぼすリスク

- 人口減少時代に必要となる新しい成長戦略の方向性

なぜ人口変化の影響を考える必要があるのでしょうか?

人口減少時代の戦略を考えるあたり、まずは過去30年間にわたり人口がどのように変化し、それがどのような影響をを与えてきたのかについて考えてみたいと思います。

「少子高齢化」が日本の人口構成の特徴を表すキーワードとして広く普及・認識されてきていたと思いますが、これからは総人口の減少が進んでゆき、「人口減少」が新たなテーマになってきています。既に様々な業界・企業・団体からは、人手不足という声があがってきており、人手不足倒産ということまで起きています。労働力の不足は企業の生き死にを決めるほど大きな影響のある経営課題となってきています。今後人口減少が加速するとされている中でこの問題がどの程度の経営インパクトをもたらすものなのかを見通し、対策を行うことはどの企業にとっても重要な経営課題の一つになっています。

それともう一つこの問題を取り上げる理由としては、人口減少は確実に訪れる未来の一つであるということが挙げられると思います。現在の年齢構成別の人口をもとに、出生率や死亡率を掛け合わせることでできるシミュレーションは、その両方の率が劇的に変化しない限り、ある程度の確度の高い未来予想ができると考えます。今後の経営環境の変化を検討するうえでは、確度の高い未来予測の一つとしてとらえられるため、あらゆる予想の前提として人口減少を位置づけられるかと思います。

将来の経営環境への影響を分析にするにあたり、まずはここ30年間の人口変化の振り返りからスタートしたいと思います。総人口の減少は2010年頃から始まっていますし、現役世代人口については既に1995年から減少してきています。そのため、人口が減少に転じてきたこの30年間を振り返ることで、人口減少がどのようにおきており、それがどのような影響を与えてきているのかを確認できると考えます。そのうえで、そこから得られる示唆やトレンドが今後の人口減少のシミュレーションにどのような影響を及ぼすのかをシミュレーションし、将来の経営環境への影響を考えてみたいと思います。

日本の人口減少と少子高齢化の推移(1990〜2020年)

①総人口の推移

2010年 1億2805万人 ←ピーク

2025年 1億2319万人

日本の総人口は2010年には減少に転じ、これまでに約480万人減少しています。

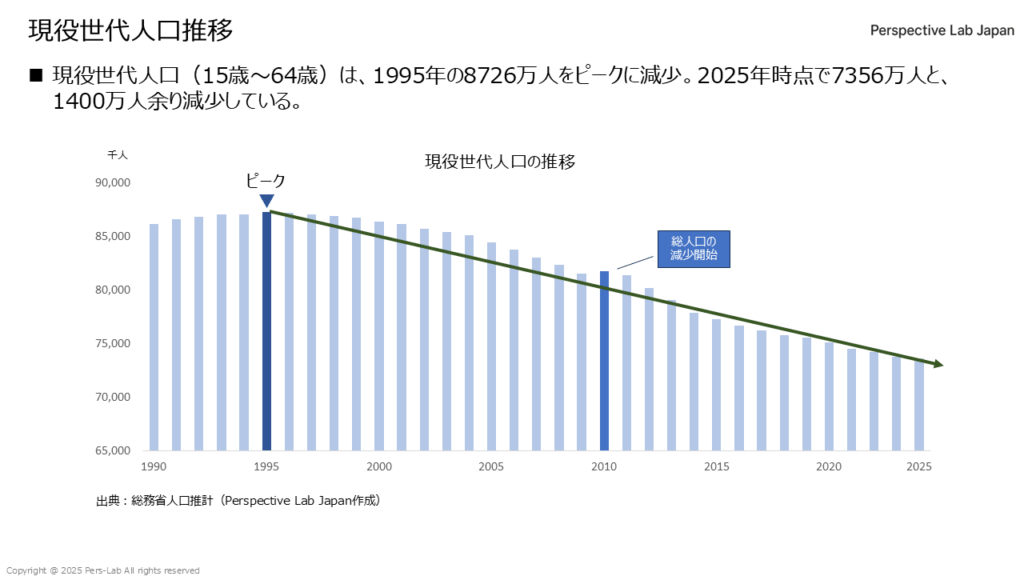

②現役世代人口(15歳~64歳)推移

1995年 8726万人 ←ピーク

2025年 7356万人

労働力の中核となる現役世代の人口は総人口が減少に転じる15年前の1995年から減少に転じ、ここ30年間で1400万人弱減少しています。

総人口が減少に転じる15年も前に現役世代人口は減少に転じていました。当時は現役世代の減少よりも、少子高齢化という観点がクローズアップされていたように思います。現役世代の人口減少がこんなにも早くから起きていたのには少し驚きます。

現役世代は主に労働力の中核を担うことが期待されている年代の人口です。この人口が1300万人も減少していることは労働力の供給に大きな影響を及ぼしているよう思われますが、実際の労働力にはどのように影響を与えたのでしょうか。

労働力への影響を見るには「労働力人口」の推移をみていくことが有効です。次の節では労働力人口についてみていきます。

労働力人口の変化と労働時間の減少

労働力人口とは

労働力人口とは、15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者の合計数です。15歳以上の人口のうち、実際に働いている人と働きたいと思っているが仕事にはつけていない人の合計になります。つまり、その国の労働力の最大値を示す指標といえます。

これと似た概念で、就業者数があります。就業者数とは、労働力人口のうち、実際に働いている人の数です。つまり、労働力人口から失業者数を引いたものが就業者数になります。

労働力人口 = 就業者 + 完全失業者

労働力人口と就業者数の違いは、どこにあるのでしょうか。例えば、労働力人口が増えるということは、経済が活性化していることや、高齢者や女性などの就労意欲が高まっており、これまで労働していかった人が労働参加していることを意味します。一方、就業者数が増えるということは、雇用環境が改善していることや、需要が拡大していることを意味します。

失業率は、失業者数を労働力人口で割ったものです。失業率が高いということは、労働力人口に対して就業者数が少ないということで、経済が低迷していることを示します。逆に、失業率が低いということは、労働力人口に対して就業者数が多いということで、経済が好調であることを示します。

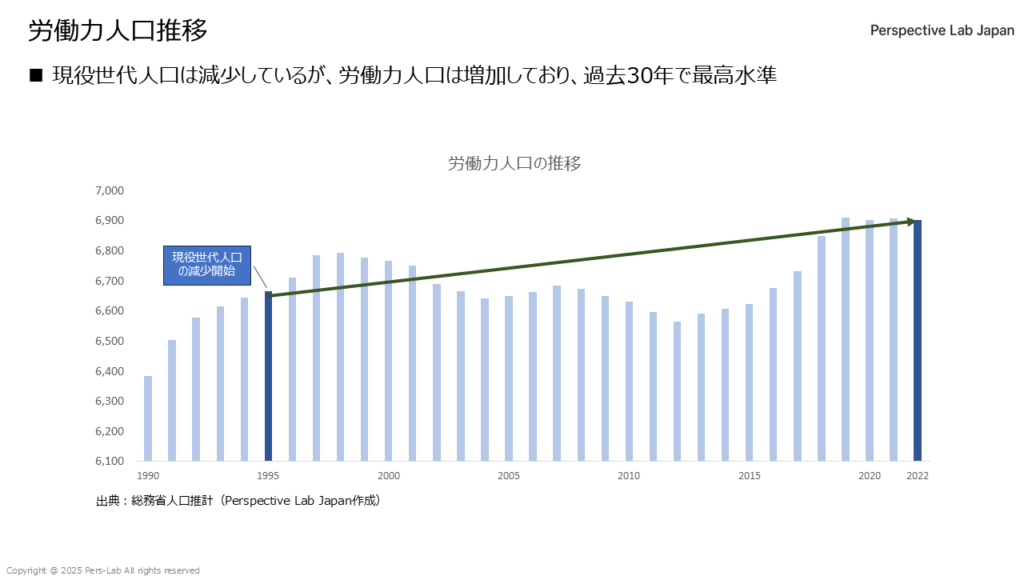

労働力人口の過去の推移

では、労働力人口の推移についてみていきましょう。

労働力人口は過去30年で減少していた時期もありますが、ここ数年間は増加傾向にあり、2022年時点では過去最高水準となっています。前節でみたように、1995年から現役世代人口の減少は始まりますが、労働力人口は逆に増加しています。

1995年 6666万人 ←現役世代人口の減少開始

2022年 6902万人

27年間で236万人増加

労働力の中核を占める現役世代人口は減少しているのに、なぜこのような現象が起きているのでしょうか。

現役世代人口の減少が始まった1995年を基準に性別や世代別に労働力人口の変化の内訳をみてみて、どこに要因があるのかを確認してみたいと思います。

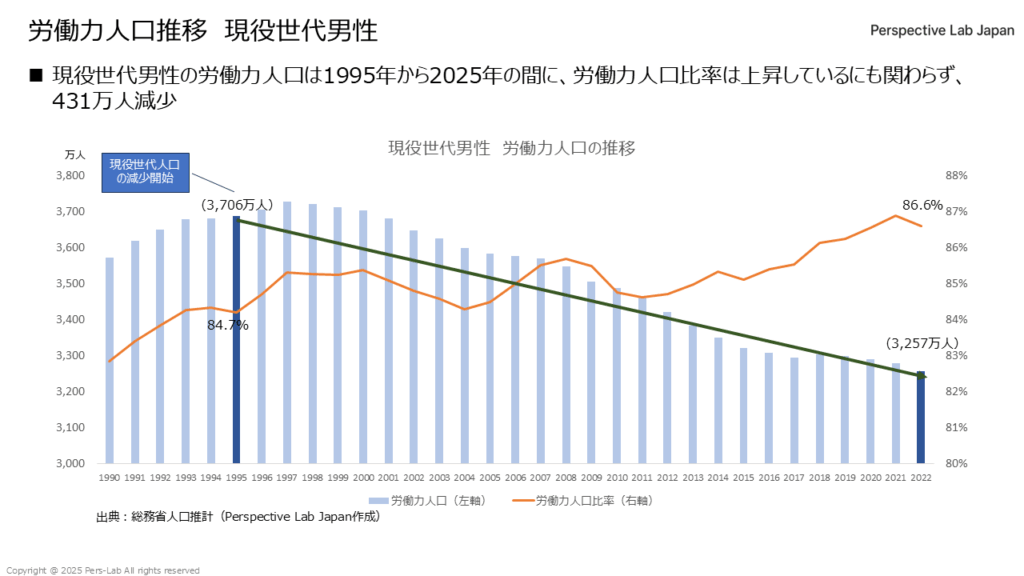

①労働力人口の推移:現役世代(15歳~64歳)男性

1995年 3,706万人 ←現役世代人口の減少開始

2022年 3,257万人

27年間で431万人減少

現役世代男性の労働力人口は1995年と比較すると、2022年には431万人が減少しています。労働力人口比率は微増しており、労働に参加している現役男性の比率は高まってきているにもかかわらず、現役世代男性の人口自体が減少しているため労働力人口も減少したと考えられます。

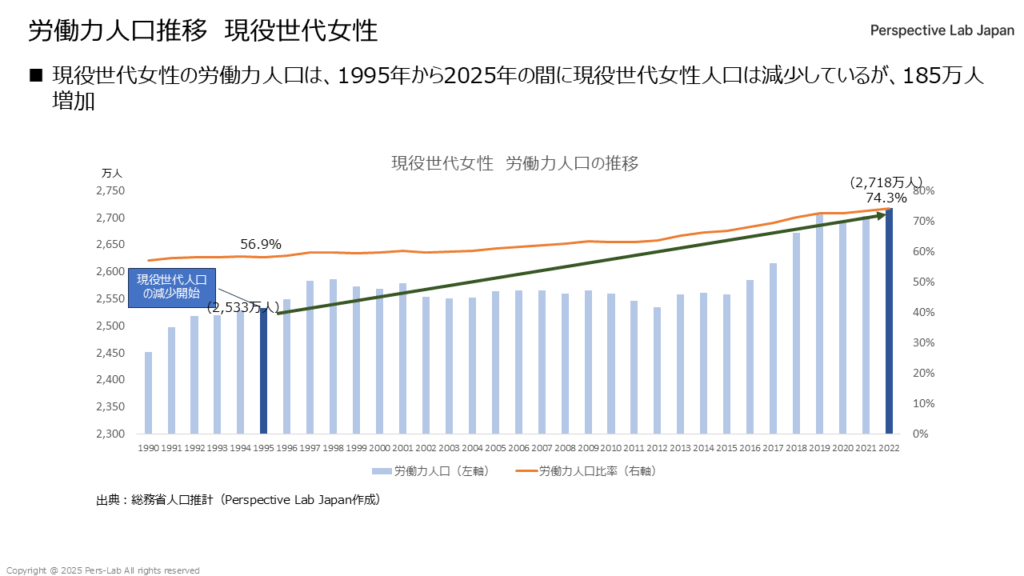

②労働力人口の推移:現役世代(15歳~64歳)女性

1995年 2,533万人 ←現役世代人口の減少開始

2022年 2,718万人

27年間で185万人増加

現役世代の女性の労働力人口は 1995年と比較すると 2022年は約185万人の増加となっています。労働力人口比率を見ると同じく1995年の56.9%から2022年は74.3%と約17.4%の増加となっています。そのため、それまでは働いていなかった女性の中から、働く意欲を持った人が大幅に増加し労働参加したことが、労働力人口の増加の要因であることがわかります。

背景として、共働き世帯の増加や、女性の働きやすい環境づくりの進展などがあると思います。男女雇用均等に関する法制度の整備や、育児休暇の取得促進、企業としても人手不足やダイバシティの促進などが課題となり、女性の登用が進むなどしたことが要因と考えられます。

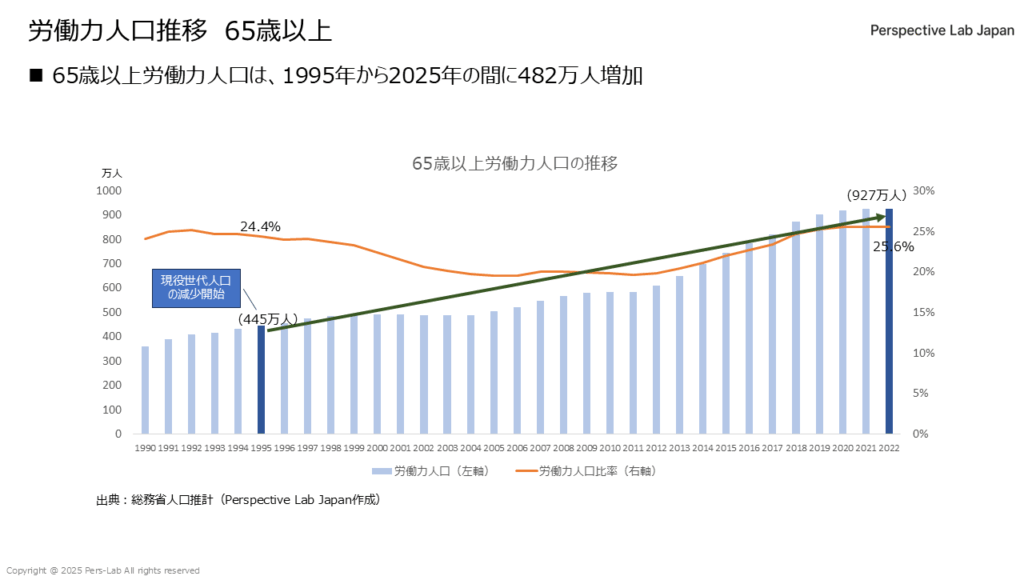

③労働力人口の推移:高齢者(65歳以上)

1995年 445万人 ←現役世代人口の減少開始

2022年 927万人

27年間で482万人増加

65歳以上の高齢者の労働力人口は現役世代人口が減少し始めた1995年と比較すると 2022年の時点で482万人増加していることがわかります。高齢者の労働力人口比率は2022年時点で25.6%と 1995年と比較しても1.2%程度の上昇ですが、労働力人口は2倍以上に増えています。これは働く意欲を持つ人の割合は1995年当時とそれほど変化していませんが、高齢者の人口が増加したため、労働力人口も増加したと考えられます。実際に、65歳以上の人口は1995年に1,900万人あまりですが、2022年には3,623万人と大幅に増加しています。

労働力人口増加の背景には、男性の現役世代人口減少に伴う男性現役世代労働力人口の減少がありましたが、女性現役世代の労働参加率の増加、高齢者の増加に伴う高齢者労働力人口の増加により、その落ち込みをカバーし、労働力人口全体を押し上げたという背景があったことになります。

非正規雇用拡大と労働生産性の低下

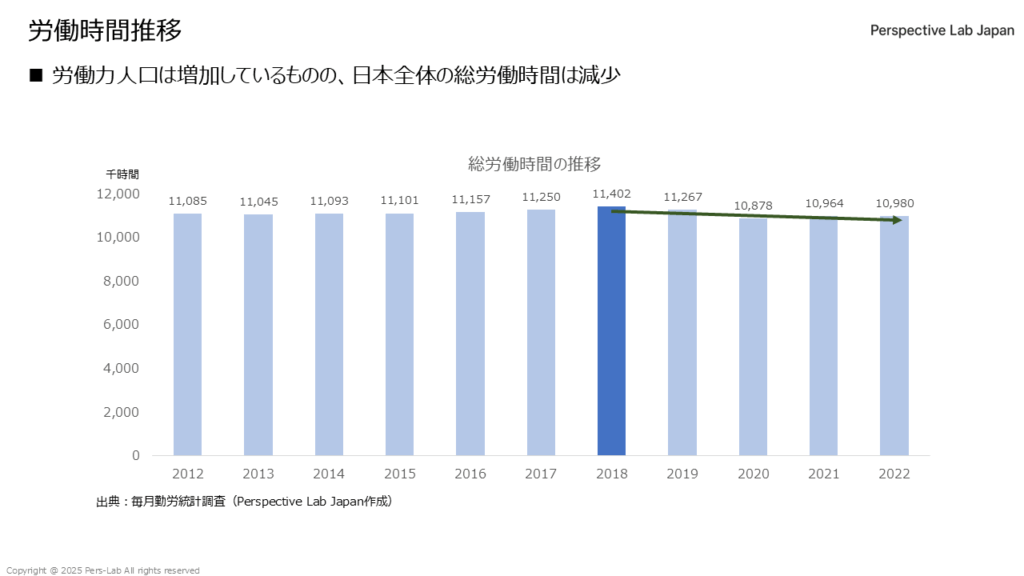

現役世代人口は大幅に減少しているものの、労働力人口は増加しているということを見てきました。このことが労働力の減少に歯止めをかけているのは事実ですが、完全な解決には至っていない現実があります。労働力人口から一歩進んで労働時間の推移を見てみたいと思います。

下記のグラフは日本人全体の総労働時間の推移を見たものになっています。近年では、2018年に1億1400万時間でピークを迎え、2022年には1億980万時間にまで減少しています。

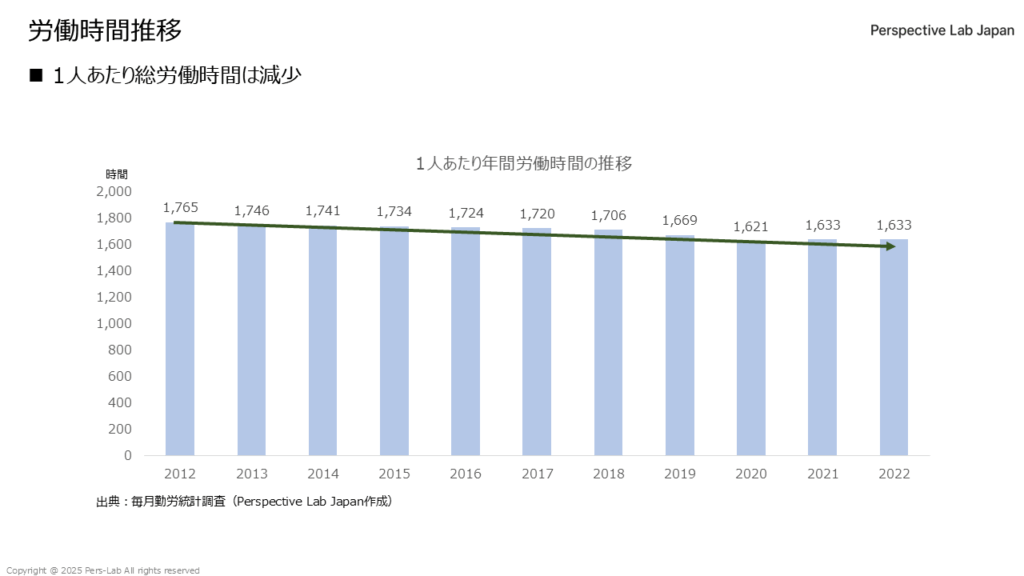

1人あたりの年間総労働時間も、ここ10年間で毎年減少を続けており、2018年との比較でいうと、年間73時間も減少しています。1人あたりの労働時間が減少したことで、労働力人口が増えても総労働時間が減少する事態になっています。

1人あたりの総労働時間が減少したのは①非正規雇用の増加、②正規雇用の労働時間の減少の両面があると考えられます。

①非正規雇用の増加

高齢者や女性の働き手は増えたものの、1日に8時間働く正規雇用ではなく、労働時間の短い非正規雇用の労働者が増加しています。

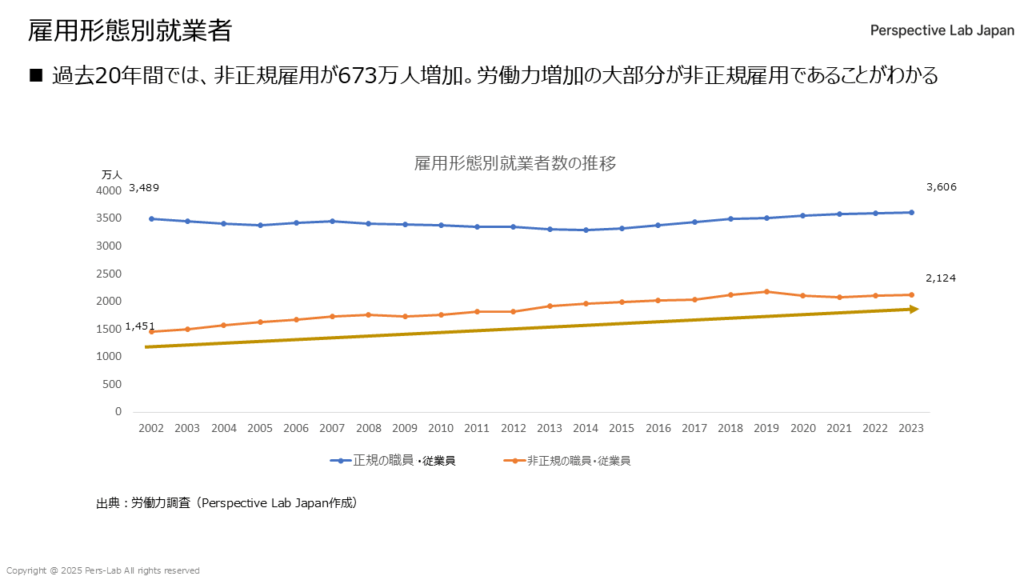

雇用形態別の就業者数の推移をみてみると正規の職員・従業員については、2002年からの20年間で3%しか増加していないにもかかわらず、非正規の職員・従業員については46%増加しています。女性や高齢者の労働参加が進んできましたが、そのほとんどは非正規雇用として就業してきたことが要因です。全体の労働者に占める非正規雇用の割合が増えたことによって、一人当たりの働く時間の減少につながっているものと考えられます。

②正規社員の労働時間が減少

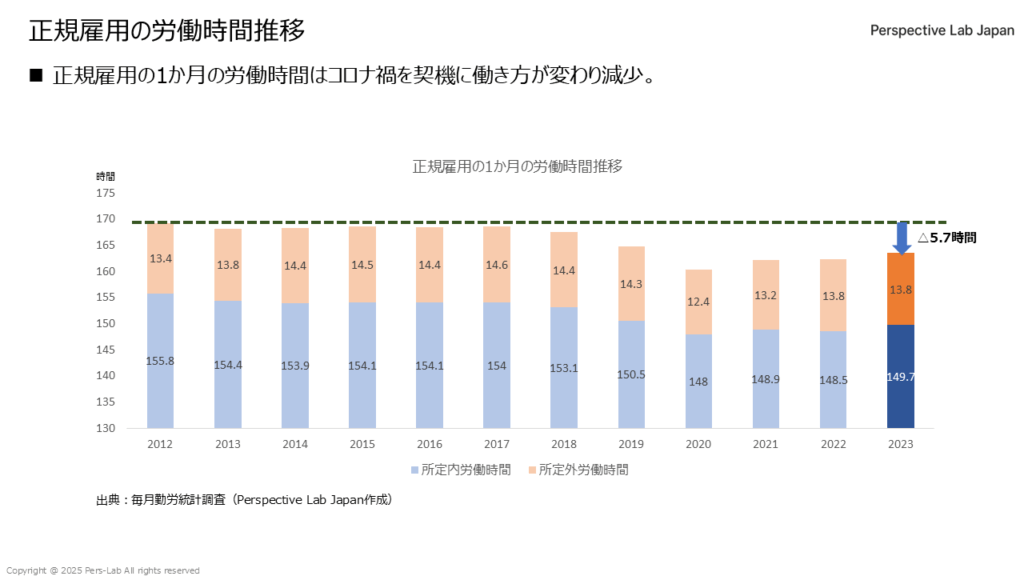

正規社員の労働時間は、コロナ前から少しづつ減少しつつありましたが、コロナの時期を境に一気に削減が進みました。2023年には2019よりは増加傾向にあるものの、それでも2012年の水準と比較しても5.7時間ほどトータルでの労働時間は少ないままになっています。

2012年と比較して大きく減少しているのは、所定内労働時間となっています。背景としては、有給休暇の取得率や取得日数が延びていることが要因のようです。2019年4月から、働き方改革の一環で、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化され、それに伴い有給休暇の取得率は2022年で初めて60%を超えたとされています。

女性や高齢者の労働人口の増加により、労働力人口全体は増加していますが、労働時間という実際に提供される労働量は既に減少に転じているのが現状となります。

また、同時にこれまで男性の正規社員が中心だったものが、女性や高齢者を中心とする非正規雇用の割合がかなり高くなっているという労働力の構成における構造変化が起きてきたことも大きな影響を与えいるといえます

これらの構造変化が労働市場や経営にどのような影響を与えているのか更に深堀していきたいと思います。

労働量の減少が経済成長に与える影響

① 全体の有効求人倍率

これまで労働力人口は増加しているものの、全体の労働時間は減少してきているという供給サイドからの状況について確認してきました。では、実際の労働市場における需給のマッチング状況はどうなっているのかをここでは見ていきたいと思います。

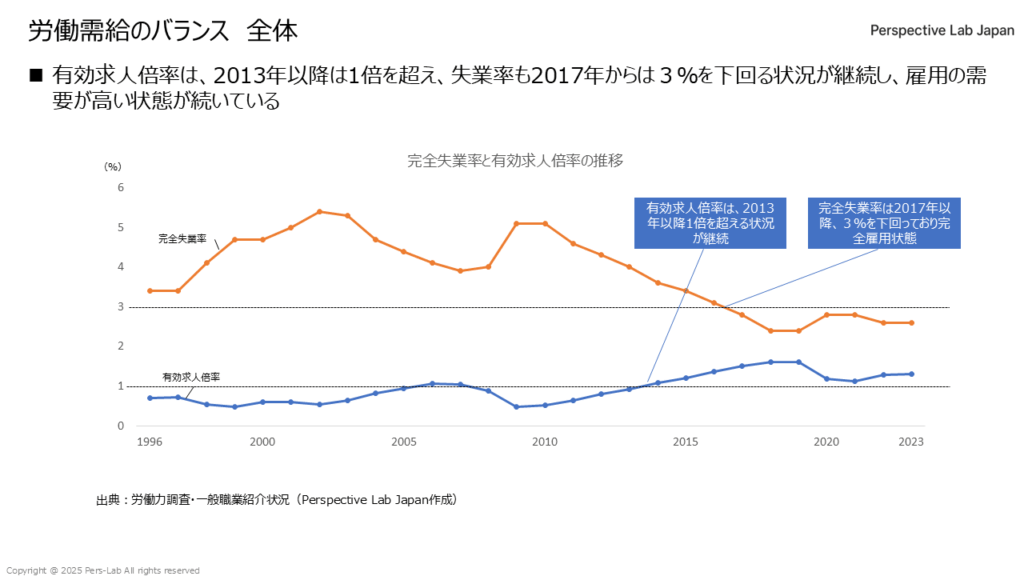

有効求人倍率でみると、2013年以降は1倍を超える状況が継続しており、労働力人口以上に雇用がある状態が続いています。失業率も、2017年以降は3%を下回っており、完全雇用状態となっています。

完全雇用とは、ウィキペディアによると以下のような定義がされています。

マクロ経済学上の概念であり、ある経済全体が非自発的失業が存在しない状態。失業の発生に対して、生まれた概念であり、本質的に失業がない状態を指すが、概念の運用に関しては必ずしも失業率0%を意味しない。「完全雇用」とは「失業者が一人もいない」ということではなく、一定の摩擦的失業や不完全雇用の存在を含んだ状態のこと

「完全雇用」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2024年3月8日 (金) URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%9B%87%E7%94%A8#:~:text=%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%9B%87%E7%94%A8

概ね失業率が3%を下回ると完全雇用の状態と定義されているようです。

労働力人口は増加してきていますが、労働市場全体でみると需給はほぼ均衡している状態です。

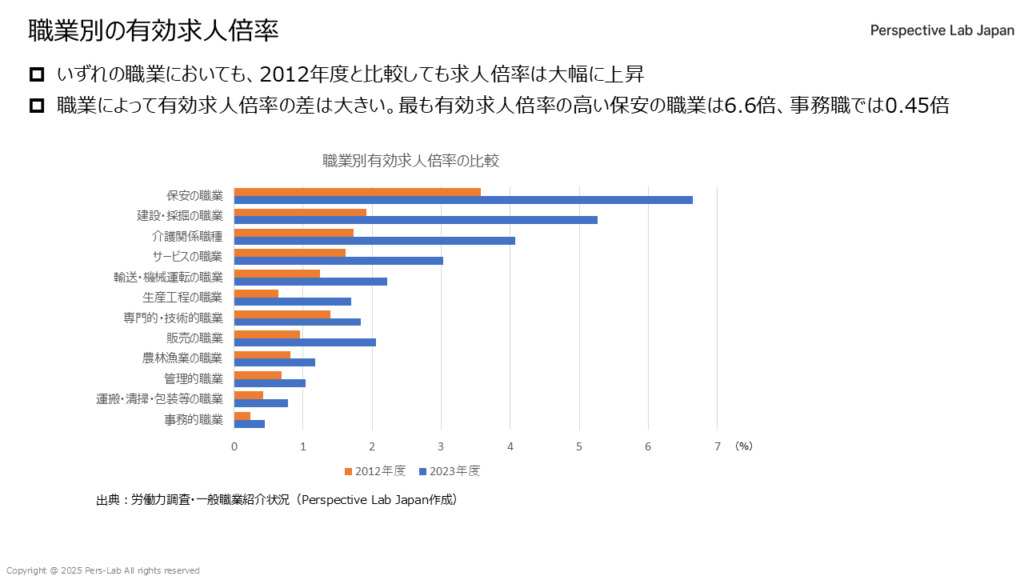

② 職業別の有効求人倍率

労働市場全体の有効求人倍率は1倍を少し超えている程度ですが、職業別の有効求人倍率をみると大きなばらつきがあることがわかります。

保安や建設の職業においては有効求人倍率は5倍を超えていますが、事務的職業では0.45倍と1倍をきっている職業も存在しています。しかし、いずれの職業においても、2012年度と比較して求人倍率が上昇してきており、10年前に比べるといずれの職業においても人手不足に拍車がかかってきていることがうかがえます。

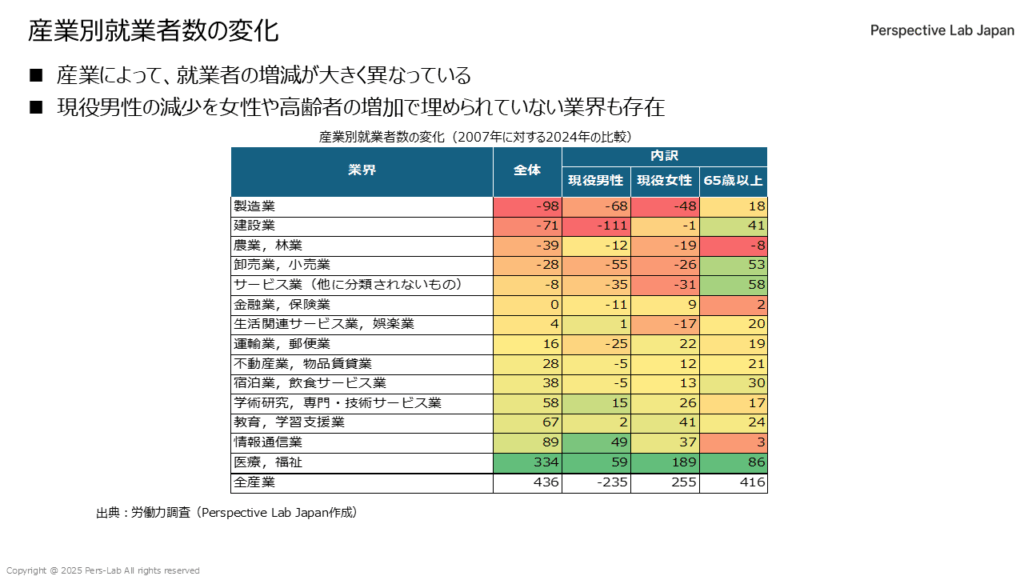

職業によってこのような大きな求人倍率の差が発生してしまっている理由ですが、業界によって要因が異なることが考えられます。下記の図表は2024年の業界別の就業者数が2007年に対してどの程度変化しているのか、またその増減の原因が現役男性、現役女性、65歳以上の高齢者のどの就業者数の増減により生じているのかを示した表になっています。

この17年間で業界全体の就業者数が最も減少したのは製造業で98万人減少しています。現役男性のみならず現役女性も減少し、65歳以上で新たに増加したのは18万人でしかありません。しかしながら、製造業の求人倍率は1.65倍程度になっており(前図表参照)、就業者が最も減少した割には他の業界と比較して、人手不足が深刻というようには見えません。これは、おそらく製造業の自動化や海外移転が進んだことで国内の雇用への需要自体が減少してきているものと推察されます。

2番目に就業者が減少したのは建設業で全体では71万人が減少しています。内訳をみると、現役男性が111万人も減少しましたが、65歳以上が41万人増加したためその分、就業者の減少に歯止めがかかっています。

男性の現役世代の労働人口はこれまで見てきた通り、全体として減少してきており、その影響を大きく受けている業界といえるでしょう。その結果有効求人倍率は2023年で5倍を超えており、高齢者は増加しているものの人手不足は深刻な状態に陥っていると思われます。

男性の現役世代の増減をみると建設業のように減少している業界だけではなく、情報通信業や介護のようにむしろ現役世代男性が増加している業界もあります。このことを踏まえると、男性の現役世代労働力の減少に伴い各産業のいずれもが等しく減少しているのではなく、業界ごとに現役男性労働者数の増減は異なっていることがわかります。少ない現役男性の働き手が職業を取捨選択できる環境が整ってきているようにも見えます。つまり、肉体労働がきつく、危険も伴い、賃金も安いといわれる建設業からより労働環境・労働条件のよい業界に若い労働力はシフトしていっていることが伺えます。現役男性の就業者数が大きく減少しているのは、他に卸売・小売、サービス業、運輸・郵便業などがありますが、いずれも肉体労働や、労働時間や出勤日が不規則であったり、賃金がそれほど高くないような業種に見受けられます。これらの業界は、高齢者労働力を取り込んでいるものの、それ以上に現役世代の就業者数が減少し、業界全体として就業者数が減少しています。

現在は、男性現役世代について、減少に転じているのは一部の業界ですが、今後若い世代の労働力の減少が見込まれており、よりよい労働条件を求めた労働力のシフトの傾向は更に強まる可能性があると思われます。他の業界やあるいは既に現役男性の労働力が減少している業界でも更なる現役男性の人手不足が加速すると想定されます。これらの業界においては、より深刻に労働力の確保について向き合う必要がでてくるでしょう。

一方、金融業より下に表示されたサービス業は現役女性及び高齢者の増加をうまく取り込んで、業界全体の就業者数は増加しています。特に情報通信業では89万人、医療・福祉については334万人もの就業者が増加しています。しかしながら、有効求人倍率に目をやると介護関係では約4倍、サービスの職業全体で3倍など、就業者は増加しているにも関わらず有効求人倍率が非常に高い状態です。2012年からの比較でも有効求人倍率は倍くらいに跳ね上がっています。

IT化の進呈や、高齢者の増加、インバウンド需要の増加に伴う宿泊や小売りの拡大に伴い、国内産業のサービス化が進み、これらの業界の成長が加速していくについて、益々これらの業界における労働需要は高まる可能性があります。これらの産業の成長がますます人手不足を加速する要因になっていくものと思われます。

経済成長に与える影響 労働の質の低下

これまで見てきた通り、現在の労働市場において既に人手不足の業界がでてきているものの、女性や高齢者の労働参加が進んだことで、現役世代の減少を一定程度補う形で、労働量の減少には歯止めがはなされてきたといえるでしょう。こうした流れは、労働力不足への対応としては一定の効果を上げてきたと言えます。

しかしその一方で、この動きは非正規雇用の拡大という構造変化も生み出している点に注意が必要です。企業は非正規人材の活用によって、柔軟な雇用調整を可能にし、長期的な経済停滞下でも人件費の抑制を通じて利益の確保を実現してきました。

ただし、この“柔軟性”の裏側で、「労働の質の低下」という深刻な課題も並行して進行しています。教育・研修の機会が限られ、スキルの蓄積が進まない非正規人材の比率が増加することで、組織全体の生産性や価値創出力が低下しているとの指摘も強まっています。

労働の質の低下とはどのような課題か

まず「労働の質」とは何を指すのでしょうか。単に学歴や勤続年数といった属性の差ではなく、労働者一人ひとりが持つスキル、健康状態、モチベーション、さらにそれを発揮できる組織環境などの総合的な力を意味します。例えば、同じ業務を任されても、高度な専門スキルを持ち、創造的に改善を試みる人と、限定的な作業しか行えない人とでは成果に大きな差が生じます。

日本ではこの「労働の質」が低下していると指摘されます。その背景には、雇用形態の変化、教育投資の不足、イノベーションの停滞などがあり、結果として労働生産性の伸び悩みにつながっています。OECD諸国の比較でも、日本の時間当たり労働生産性は先進国の中で下位に位置しており、この質の低下が日本経済の成長力を押し下げる要因の一つといえます。

なぜ労働の質が低下しているのか

労働の質の低下にはいくつかの要因が絡み合っています。

第一に、非正規雇用の増加です。1990年代以降、企業は人件費抑制のために派遣や契約、パートといった非正規雇用を拡大しました。現在では労働者の約4割が非正規となっています。非正規は安定性に欠け、教育訓練の機会も限られるため、長期的なスキル形成が難しいという問題があります。

第二に、教育投資の減少です。バブル崩壊後の長期不況で企業はコスト削減を優先し、従業員研修や能力開発への投資を縮小しました。結果として、従業員が新しいスキルを身につける機会が乏しくなりました。

第三に、賃金が上がらず能力育成のインセンティブが働かなかった点があります。努力しても報酬が増えない環境では、従業員が自発的に学び、成長しようとする意欲も低下します。

第四に、イノベーションの停滞です。1990年代以降、日本は製造業の強みを維持する一方で、ITやデジタル分野で新しい産業を生み出す力に欠けていました。新しい産業へのシフトが進まなければ、労働者も新しいスキルを学ぶ機会を得られません。

最後に、労働供給の構造変化があります。少子高齢化で若年層が減少し、労働市場に新しいスキルを持った人材が流入しにくくなっています。その結果、全体の質的構成が硬直化し、ダイナミズムを欠くようになりました。

労働の質が低下している真因

これらの表面的な要因の背後には、より本質的な課題があります。それは、日本企業の経営モデルそのものが「人材をコストとして扱う」方向に偏ってきたことです。

この30年間、多くの企業は利益を確保するために人件費の抑制を進めてきました。正社員採用を減らし、非正規雇用を拡大し、教育投資を削り、残業や長時間労働で不足分を補う。こうして一時的に利益率を確保することはできましたが、売上高は伸び悩み、生産性は上がらず、実質賃金も停滞しました。

本来であれば、企業は人材に投資し、スキルやモチベーションを高めることで労働生産性を引き上げ、付加価値の高い製品やサービスを生み出すべきでした。つまり「人件費削減=利益」ではなく「人材投資=成長」というモデルに転換する必要があったのです。

実際に、欧米企業では人的資本を資産とみなし、教育訓練やリスキリングに積極的に投資する企業が競争力を強めてきました。日本企業が人材投資に消極的だったことこそが、質的低下の真因だといえるでしょう。

今回のまとめと将来の労働力を考えるうえでの論点

1995年から現役世代の人口減少は始まっていましたが、女性や高齢者の労働力人口の増加により、労働力人口全体は増加してきていました。この労働力の増加があったため現役世代の人口減少の影響がある程度は緩和されてきたと考えられます。

しかし、増加した労働力の多くが非正規雇用であり、労働時間は既に減少に転じていました。業界によっては、既に深刻な人手不足が発生しています。労働力が増加したとはいえ、新しく成長している産業に人材を取られたり、あるいは女性や高齢者には適正が低い業界など、労働力人口の増加では人手不足を解消できない業界もありました。

このような状況において、この先この状況はどのように変化していくのでしょうか。今後は更に人口は減少していくことが予想されていますが、女性や高齢者の労働参加により、その影響は緩和されていくこが継続できる状況にはないと考えます。現在発生している業界ごとのミスマッチが解消されてるどころか拡大し、他の業界にも大きな影響を及ぼすと考えます。

人材の量が減少に転じるなか、非正規雇用が増加したことも含め、労働の質の低下という新たな課題が発生してきています。労働の質の低下は企業の生産性も低下させ、賃金の上昇の抑制要因となり企業や従業員だけでなく、日本経済全体に対して大きなマイナス要因をもたらすことになります。

労働力力の不足と質の低下という二重の課題にどのように立ち向かえばよいのでしょうか。この課題を整理するために、労働力の量が今度どのよう変化するのかを以下の論点に合わせて検討し、その変化がどのような影響をあたえるのかを次回以降検討していきたいと思います。また、そのうえでもう一つの課題である労働の質の低下についての影響も明らかにし、対策について考えていきたいと思います。

労働力の量の検証ポイント(1)現役世代女性の労働力人口比率はまだ高まるのか?

現役世代女性の労働力人口の比率は増加してきていました。現役世代女性の人口自体も男性同様減少傾向にありますが、労働参加の比率が高まったことで、労働力人口を押し上げる要因になっていました。では、今後も女性の労働力人口比率は上昇するのでしょうか?

現役世代女性の労働力人口比率は現役世代男性のそれと比べると10%程度低いです。男性と同じような水準になれば女性の労働力人口は増加する可能性がありますが、果たしてそこまで労働力人口比率を高めることができるのでしょうか?あるいは高めるためには何が必要なのでしょうか?

女性の働きやすさにつながる、今後の政策や社会の在り方によってこのあたりの参画率の比率は大きな影響を受けることは間違いなく、どのような選択を我々が行っていくかは未来に確実影響を与えそうです。

労働力の量の検証ポイント(2)65歳以上労働者の労働力比率が高まる可能性があるのか?

65歳以上人口の労働力人口比率は、25%とそれほど高くもなく、この比率が高まればまだ労働力人口が増加する余地はありそうな気もします。しかし、一方でここ30年くらいこの比率はそれほど大きく変化していません。これは、単純に働く意思のある方の比率が30年間変わっていないということだけではない要因があるようにも思えます。65歳以上の労働者の雇用条件や活用するポジションの問題、あるいは働き方など、構造的な課題があり参画率が高まっていない可能性はないでしょうか。

社会や企業によってこれらの要素が改善されることで、65歳以上の労働力人口比率が上がる可能性もあるのではないでしょうか。その検証も今後実施していきたいと思います。

労働力の量の検証ポイント(3)男性現役世代労働人口はどのように推移するのか?

男性現役世代労働人口は大きく減少してきました。この傾向は今後どのように進むのでしょうか。

若手の男性が欲しいような肉体労働系の業界や業種に限らず、これまで男性正社員中心に構成されてきた日本企業の組織は現役男性の大幅な減少により既に大きな影響を受けてますが、今後その影響は更に拡大するものと推察され、女性や高齢者を戦力化していくことは今後避けざる得ないと思われます。伝統的な日本企業であればあるほど、現役男性中心の人事制度になっているはずです。女性や高齢者の増加の影響をどのように受け止め、どのような対策が必要になってくるのでしょうか。

男性現役世代の減少のスピード感について整理すると同時に、組織における影響やその対応について整理・検証してみたいと思います。

労働力の量の検証ポイント(4)外国人労働力がどの程度人手不足の受け皿になりうるのか

近年政府は外国人労働者について技能研修制度を見直し、外国人労働者の受け入れ拡大を目指そうとしています。政府の思惑通りに外国人労働者は増加するのでしょうか。またそれを労働力として活用していけるのでしょうか。そのあたりについても検証を進めていきたいと思います

第2回以降、これらの(1)~(4)について検討し、今後の労働力がどのように推移するかを見ていきたいと思います。